《反垄断法》与消费者《反垄断法》与消费者

《反垄断法》与消费者

编辑:中国反垄断反不正当竞争律师网 来源:冯江(

第一部分

序言

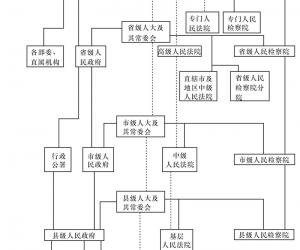

一、中国反垄断执法体制的利弊

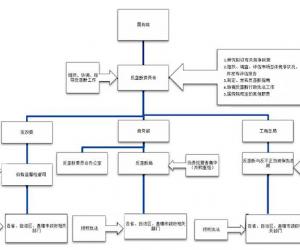

中国反垄断执法体制是国务院反垄断委员会领导下的发改委、商务部、工商总局三家反垄断执法机构分头执法模式,即“1+3”的格局。其中:商务部负责“经营者集中”(并购重组)的反垄断审查;发改委负责“价格垄断行为”的执法;工商总局负责“垄断协议”(价格垄断行为除外)、“滥用市场支配地位”、“滥用行政权力排除限制竞争”的执法工作。

这种二元多头执法模式有利有弊。有利之处:一是国务院反垄断委员会规格高、权力大,属中央事权。二是三家反垄断机构已经具有各自领域的反垄断执法经验。三是维持了现有执法的连续和稳定,避免了权力重新分配的冲突。不足之处:一是没有统一、独立和权威的反垄断执法机关。二是国务院反垄断委员会是议事协调机构,没有编制和机构,不直接行使行政权力处理日常具体事务,难以高效的组织、协调、指导反垄断工作。三是将反垄断法的三大支柱,从实体法上生硬地分割给三家反垄断机构分别管辖,仅“垄断协议”行为就被分割为三块,其中,工商总局 “负责垄断协议”;发改委“负责价格垄断协议”;商务部“负责进出口垄断协议”。存在各个执法机构职能重叠、界限不清、管辖不明等问题。就好比一个方丈与三个和尚,需要协调方丈与和尚、和尚与和尚之间的关系。

中国消费者如果遇到垄断协议法律竞合纠纷或者跨类反垄断案件,向各家反垄断机构举报时,有可能产生各家反垄断机构之间相互扯皮,浪费资源、降低效率等弊端。

二、消费者反垄断民事诉讼制度不够完善

关于私人反垄断民事诉讼的救济,《反垄断法》仅有第五十条规定:“经营者实施垄断行为,给他人造成损失的,依法承担民事责任。”对私人反垄断民事诉讼程序未作特别规定,根据《反垄断法》规定,中国消费者可以选择向法院提起民事诉讼。也可以选择分别向三家反垄断执法机构举报垄断行为,鉴于被起诉者与被举报者多系中国国有大型垄断集团与行政机关以及外资企业,具有强大的实力,法院与反垄断执法机构对其垄断行为的查处力度和效率如何?还有待执法实践的考验。

按照《中华人民共和国民事诉讼法》关于谁主张谁举证的原则,举证责任在受害人消费者,但消费者与“滥用行政权力”的行政机关、“滥用市场支配地位”的国有大型垄断集团以及跨国公司和外资企业相比,双方往往地位悬殊,消费者常常处于劣势地位,举证极其困难,许多案件会因为无法举证或举证不足而败诉。对中国消费者这样的弱势群体应当考虑减免其反垄断举证义务,但是,《反垄断法》存在没有设置消费者反垄断民事诉讼举证责任倒置制度的瑕疵,使得许多消费者运用《反垄断法》维权时,会产生许多顾虑和困难。

最高人民法院决定由各级法院知识产权审判庭,负责审理各类反垄断民事案件和滥用知识产权案件。但是,除了不正当竞争案件与知识产权案件之外,法院对其他各类反垄断案件的审判经验缺乏,熟练掌握《反垄断法》也需要一个过程。尤其是涉及“行政垄断”案件,人们很难设想本级法院能够对本级政府的“红头文件”之合法性进行审查,致使许多“行政垄断”案件不予受理或裁决消费者败诉。即使个别消费者维权案件意外的打赢了官司,由于中国缺乏判例制度,这类案件的“普遍效应”也是极其有限的。

三、难以有效遏制行政机关侵犯消费者权益的行为

中国现阶段行政垄断普遍存在的情况下,虽然中国政府在立法中表明了坚决反对行政垄断的态度,但宣示的效果大于实践意义,行政垄断结构得到了法律上的免责确认,只是在不涉及行政垄断结构的市场垄断领域,对行政机关的行为作出了规制。

《反垄断法》第五十一条规定并没有把对行政垄断行为作出处理的权力赋予反垄断执法机构,该权力仍由上级行政机关行使,反垄断执法机构仅有建议权,这使得反垄断执法机构面对行政垄断就像一只没有牙齿的老虎,难以遏制行政机关侵犯消费者权益的行为,对行政垄断行为的规制极其乏力,尤其是初期执法会遇到来自中国普遍存在的行政垄断的巨大挑战。尽管许多人认识到行政垄断行为的危害,但“明哲保身”,“民不与官斗”的处世哲学,使得许多消费者都不愿做“出力不讨好”、“赔了夫人又折兵”的事情。

四、公用企业和依法具有独占地位的经营者无权滥用市场支配地位,广大消费者有权请求反垄断机构依法查处,也有权直接向法院起诉

中国的公用企业和依法具有独占地位的经营者滥用市场支配地位,采用格式合同的霸王条款方式,损害广大消费者的利益,是个社会热点问题,例如拒绝交易、强制交易、搭售等。过去,广大消费者与其相比,实力悬殊,而且缺乏《反垄断法》支持。《反垄断法》生效后,对所有类型企业都一律适用,公用企业和依法具有独占地位的经营者没有豁免权,不可能置身事外。如果其实施滥用市场支配地位的垄断行为,广大消费者有权请求反垄断机构依法查处,也有权绕过反垄断机构直接向法院起诉。

五、消费者反垄断维权结局的不确定性

中国《反垄断法》仅有五十七条,缺乏完整体系,没有同时颁布配套实施《指南》、司法解释和判例。这种原则抽象,宽松模糊,深涩的条款,有利有弊。有利的是,为反垄断执法机构与法院留下了极大自由裁量权,为执法官员预留了释法空间,为司法解释和实施细则的出台留有余地。不足的是,预测性与实操性较差,提高了执法难度。另外,在《反垄断法》遗留的“灰色地带”与市场竞争领域权力迅速膨胀的反垄断机构的环境下,企业、消费者与反垄断机构三方之间的“寻租”活动,竞争对手之间的“博弈” 互动,将难以避免,也加大了消费者维权的成本,将会导致行政、司法结局的不确定性。

第二部分

一、参加深圳经济特区地方立法,为广大消费者维权

笔者提出目前中国公用企业和其他依法具有独占地位的经营者滥用市场支配地位,采用格式合同方式,实施垄断和不正当竞争行为,损害广大消费者合法权益,是社会热点问题。

2004年深圳发生了“银商事件”,2005年广东省发生了“油荒事件”,造成广大消费者正常生活受到很大影响,整个社会福利遭受巨大损失。对于公用企业和其他依法具有独占地位的经营者滥用市场支配地位实施的垄断行为,例如拒绝交易、强制交易、搭售等垄断行为,合同自由原则难以适用,我国现有的法律法规也不能对其垄断行为进行有效地规制,迫切需要制定新的《反垄断法》,修订《反不正当竞争法》以及《消费者权益保护法》。在国家制定新的法律以及修订旧法之前,处于改革开放前沿的深圳经济特区的地方立法应当具有一定超前性和创造性,应当突破《消费者权益保护法》与《实施办法》的滞后范围,填补这方面的缺失。笔者建议在《反垄断法》尚未颁布前,率先在《深圳经济特区实施(中华人民共和国消费者权益保护法)办法》中增加反垄断条款。

二、在《深圳经济特区实施(中华人民共和国消费者权益保护法)办法》修订时增加反垄断条款的立法建议被深圳市消费者委员会和深圳市法制办公室采纳

笔者的立法建议中相当多部分被深圳市消费者委员会和深圳市法制办公室接受采纳,二○○七年七月十二日,深圳市人民政府法制办公室在网站上公布的关于向社会公开征求《深圳经济特区消费者权益保护条例(建议稿)》中,采纳了笔者的具体立法建议的条款如下:

第十二条 经营者提供商品或者服务,应当遵守公平、自愿、平等、诚实信用的原则,不得有下列行为,法律另有规定的除外:

(三)没有正当理由,拒绝向消费者销售商品或者提供服务。

(四)限定消费者只能购买其指定的经营者的商品或者服务。

(五)要求消费者购买商品或者接受服务时,必须接受与该商品或者服务无实质联系或者不符合商业惯例的附加义务。

第十三条 具有竞争关系的经营者之间的协议不得具有下列行为。法律另有规定的除外。

(一)统一确定、维持或者变更其向消费者销售商品或提供服务的价格、条件及收费项目。

(二)联合抵制消费者购买其提供的商品或服务。

笔者通过参加深圳经济特区地方立法的方式为广大消费者维权,为深圳经济特区反垄断立法贡献了自己的力量。

注:这是冯江律师于2008年11月20日深圳市消费者委员会在深圳金晖酒店举办的《深圳市消费者委员会第二届律师自愿团成立大会暨消费者权益保护法律论坛》的书面发言稿,原文已经登载在深圳市消费者委员会办公室编辑的《消费者权益保护法律论坛资料汇编》。